2025. 2. 17. 08:00ㆍ경제/주식

"모바일 HBM"에 대한 개발을 두고 삼성전자와 SK하이닉스 기술 전략이 다르다.

저전력 D램을 쌓아 마치 고대역폭메모리(HBM)와 같은 성능을 끌어내는 모바일용 차세대 메모리 제품에서 삼성전자는 성능과 안정성을, SK하이닉스는 비용 효율을 선택했습니다.

"온디바이스 AI" 핵심 메모리 시장에서 삼성과 SK가 HBM 패키징 방식을 두고 격돌하는 셈이다.

2025년 2월 16일 업계에 따르면, 삼성전자는 인공지능(AI 스마트폰이나 PC 등에서 연산 성능을 극대화할 차세대 D램을 개발중입니다.

LPDDR D램을 쌓아 입출력(I/O) 단자를 대폭 늘린 제품으로, '저지연 와이드 입출력(LLW)' D램이라고 불립니다.

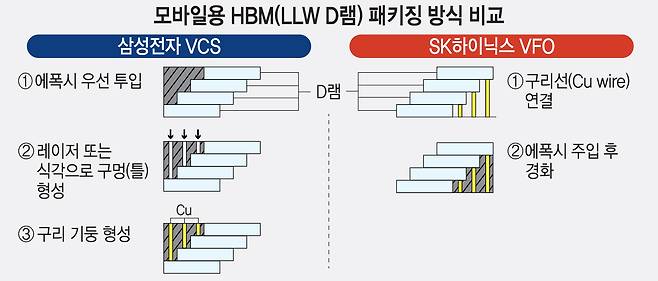

삼성전자는 모바일 HBM의 성능과 안정성 확보에 초점을 맞춘 것으로 확인됐다. 앞서 삼성전자는 적층한 D램을 연결하는데, 구리 기둥을 활용한다고 밝힌 바 있습니다.

웨이퍼에서 절단한 D램(다이)을 계단 형태로 쌓은 후 에폭시 소재로 굳히고, 여기에 구멍을 뚫어 구리를 채우는 'VCS(Vertical Cu-post Stack)' 방식입니다.

반면, SK하이닉스는 구리 기둥 대신 구리선(와이어)를 택했습니다.

적층한 D램을 구리선으로 연결한 후에 에폭시를 빈 공간에 투입해 굳히는 것으로, 삼성전자와 연결 요소와 공정 순서에서 차이가 난다.

'VFO(Vertical wire Fan Out)'라는 이름으로, 현재 HBM을 구현하기 위해 D램 적층 후 그 틈새에 MUF 소재를 채워넣는 것과 비슷합니다.

구조는 두회사 모두 유사하다. 하지만 공정 순서와 구성 요소에 따라 제품 안정성과 성능, 비용 및 생산성에서 차이가 큰 것으로 전해집니다.

우선 삼성전자 경우 에폭시 뚫어 틀을 만들기 때문에 단단한 구리 기둥을 형성할 수 있어, 제품의 안정성이 뛰어나고 보다 많은 입출력 단자를 만드는데 유리합니다. 하지만 식각이나 레이저로 구멍을 뚫어야 하고 도금으로 구리 기둥을 형성하는 공정 때문에 시간과 비용이 많이 들고, 가격 경쟁력을 확보하는 게 관건입니다.

반면, SK하이닉스는 구리선을 연결하는 공정(와이어 본딩)으로 구멍을 뚫는 것 보다 쉽고 비용 효율적입니다. 다만 에폭시를 채우는 과정에서 얇은 구리선이 밀리거나 이탈할 수 있어, 이 같은 이유로 MUF 방식의 HBM은 개발 초기 D램 사이에 있는 마이크로 범프(솔더볼) 손상 이슈가 제기된 바 있습니다. SK하이닉스는 MUF 개선 및 공정 고도화로 이 문제를 해결했는데, 모바일 HBM에서도 풀어야 할 과제가 됐습니다.

반도체 패키징 업계 고위 관계자는 “결론적으로 삼성은 제품 완성도를, SK하이닉스는 비용 효율성을 우위에 둔 것”이라며 “고객마다 요구하는 특성이 다른 만큼 아직까지 누가 더 시장성이 있는지 속단하긴 이르다”고 밝혔습니다.

양사 기술 전략 차이는 모바일 HBM 시장 판도를 바꿀 수 있어 주목되고 있으며, 데이터센터 시장에서 HBM 기술 차이가 AI 시장 주도권을 가른 것과 동일시 될 지 주목되고 있습니다.

모바일 HBM은 AI용 스마트폰·PC·XR 헤드셋 등에 탑재될 메모리로 주목받고 있어, 온디바이스 AI 시장에 직접 영향을 미칠 전망입니다.

삼성전자와 SK하이닉스 모두 올해 기술 개발을 마치고, 내년에 모바일 HBM 양산에 돌입할 계획을 가지고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

'경제 > 주식' 카테고리의 다른 글

| PEG 란 (1) | 2025.02.18 |

|---|---|

| 낸시 펠로시의 최근 매수 종목 8개 (1) | 2025.02.17 |

| ETF 분류 (0) | 2025.01.18 |

| ETF에서 NAV란? (2) | 2024.12.24 |

| 글로벌 방산 ETF 비교 (11) | 2024.11.18 |